MARIO BAVA - IL MAESTRO DELL'ORRORE

|

|

|

|

Nach Benito Mussolinis Machtergreifung im Jahre

1922 dauerte es nicht lange, bis der Faschismus sich des Mediums Film

als bevorzugtes Propagandamittel bediente. 1926 wurde Eugenio Bava in

Rom vom Istituto LUCE als Leiter der Abteilung für optische Effekte

engagiert. Das Istituto LUCE (= L'Unione Cinematografica Educativa)

war ursprünglich von verschiedenen privaten Gruppen gegründet

worden, um didaktische Filme zu produzieren. Unter Mussolini wurde es

1925 jedoch zu einer staatlichen Institution, die zur Verbreitung von

"Volkskultur und Bildung" beitragen sollte und neben Dokumentar-

und Lehrfilmen nun auch verstärkt propagandistische Wochenschauen

(cinegiornali) produzierte, die ab 1926 in allen italienischen

Kinos gezeigt werden mußten. Daß Eugenio Bava hier mit großer

ideologischer Begeisterung bei der Sache war, ist zu bezweifeln. Wahrscheinlicher

ist, daß er diesen Posten aufgrund des gesicherten regelmäßigen

Einkommens annahm (immerhin hatte er eine Familie zu ernähren)

und nicht zuletzt auch die Möglichkeiten schätzte, die sich

ihm hier zur Weiterentwicklung seiner eigenen Arbeit boten.

Mario Bava wuchs quasi umgeben von den Ingredienzen des Kinos auf, und

an die mit Skulpturen, Miniaturmodellen und Filmchemikalien angefüllte

Werkstatt seines Vaters erinnerte er sich später als "ein

Wunderland". Solchermaßen familiär vorbelastet faßte

er schnell den Wunsch sich ebenfalls den schönen Künsten zu

widmen. Zunächst schlug sein Herz für die Malerei und er begann

in Rom Kunst zu studieren. Als dieses Vorhaben jedoch - aus finanzieller

Not einerseits, aus Schwierigkeiten Bavas mit dem Universitätssystem

im faschistischen Italien andererseits - scheiterte, begann er seinem

Vater bei dessen Arbeit am Istituto LUCE zu assistieren. Von ihm erlernte

er den Umgang mit der Filmkamera und die Geheimnisse der filmischen

Illusionen, der Magie von Licht und Schatten. Zum Ende der 30er Jahre

konnte er sich schließlich selbst als Kameramann etablieren und

bereits in den späten 40er Jahren drehte er eine Serie eigener

kurzer Kunstdokumentationen.

Auch wenn er den Pinsel nun mit der Kamera vertauscht hatte, sah Bava seine Arbeit

immer noch mit den Augen eines Malers und war sich der enormen Bedeutung, die

sorgfältige Bildkompositionen für das Filmemachen haben, immer bewußt.

Ebenso wie sein Vater war auch er ein künstlerisches Multitalent: Seine innovativen

Ausleuchtungsideen und sein enormer Einfallsreichtum, der es ihm ermöglichte,

schier aus dem Nichts und mit einem Minimum an zeitlichem Aufwand verblüffend

realistisch wirkende Spezialeffekte zu erschaffen, verhalfen ihm im Verlauf der

50er Jahre zu einem exzellenten Ruf. So war er z. B.: als Chefkameramann in sieben

frühen Filmen mit Gina Lollobrigida nicht unmaßgeblich für den

Erfolg der Schauspielerin mitverantwortlich, die zu einem der größten

italienischen Filmstars der 50er und 60er Jahre werden solte. In den Studios von

Cinecittà galt er bald als einer der besten Kameramänner und Filmtechniker

und arbeitete u. a. für Regisseure wie Roberto Rossellini (u. a. bei La

nave bianca, 1942), Vittorio De Sica (Villa Borghese, 1953), Georg

Wilhelm Pabst (Cose da pazzi, 1953), Robert Z. Leonard (La donna più

bella del mondo, 1955) und Raoul Walsh (Esther e il Re, 1960). "Ich

lernte von jedem von ihnen etwas", erzählte Bava in einem Interview.

"Ich lernte, was man tun und - noch viel wichtiger - was man nicht tun

sollte."

|

|

|

|

|

|

|

Zwar hatte Bava bereits 1955 (ohne dafür in den Credits Erwähnung

zu finden) einige Sequenzen in Mario Camerinis Ulisse inszeniert,

dachte zu dieser Zeit jedoch keineswegs an eine Karriere als Regisseur

und hatte in dieser Hinsicht auch keinerlei Ambitionen. Daß er

sich dennoch eines Tages - wenn auch auf Umwegen - im Regiestuhl wiederfand,

verdankte er nicht zuletzt seiner Freundschaft zu dem Regisseur Riccardo

Freda, der nach dem Krieg eine Reihe recht erfolgreicher Historien-

und Kostümfilme gedreht hatte und in den kommenden Jahren zu einem

der wichtigsten italienischen Genreregisseure werden sollte. 1956 wurde

Bava als Kameramann und Effektdesigner für dessen Film I Vampiri,

einem Projekt der Produktionsfirma Galatea, engagiert. Freda hatte zugesagt

den Film innerhalb von zwölf Tagen fertigzustellen, merkte jedoch

bald, daß er diesen Zeitplan nicht einhalten konnte. Als ihm keine

Verlängerung der Drehzeit gewährt wurde, überwarf er

sich mit den Produzenten, verschwand nach zehn Tagen auf Nimmerwiedersehen

vom Set und hinterließ einen halbfertigen Film. So kam es, daß

Bava sich - von der Situation völlig überrumpelt - plötzlich

selbst in der Rolle des Regisseurs wiederfand und den Rest des Films

innerhalb von nur zwei Tagen beendete.

I Vampiri, eine atmosphärische Melange aus Elementen des Kriminalfilms,

Gothic Horror-Stilmitteln und klassischen Mad Scientist-Klischees,

wird heutzutage oft als der erste "richtige" italienische

Horrorfilm bezeichnet, was jedoch nur bedingt zutrifft: Bereits in der

Stummfilmzeit gab es einige italienische Produktionen, die sich der

Materie annahmen, so z. B. Nino Oxilias Faust-Variation Rapsodia

Satanica (1917) oder Eugenio Testas Il mostro di Frankenstein

(1920). In der Ära Mussolini waren solche Filme, die oftmals "subsersive"

oder "amoralische" Themen aufwiesen, jedoch nicht sonderlich

beliebt. Zwar war die Zensur in Italien - anders als in Nazideutschland,

wo innerhalb kurzer Zeit eine blühende Filmkultur zerschlagen und

glechgeschaltet wurde - zum Verdruß des Regimes bis in die Anfänge

des 2. Weltkriegs hinein eher halbherzig gehandhabt worden, der Phantastische

Film war dennoch kaum existent (als wichtige Ausnahmeerscheinung wäre

hier Mario Soldatis gotisches Melodram Malombra zu nennen). Für

das italienische Nachkriegskino waren zunächst eher Komödien,

Kostümfilme und - für eine kurze Zeit - neorealistische Filme

von Bedeutung; der Bedarf an Horror hielt sich in diesen Jahren verständlicherweise

in Grenzen. Erst mit I Vampiri begann das Genre in Italien wieder

Fuß zu fassen und der Film markiert den Beginn einer höchst

fruchtbaren Ära, die bis in die 70er Jahre hinein einen nicht gerade

unbeträchtlichen Anteil der italienischen Filmproduktionen ausmachen

sollte. Zugleich kann I Vampiri zu 50% auch als eigentliches

- wenngleich inoffizielles - Regiedebüt Mario Bavas betrachtet

werden und trägt schon unverkennbar dessen stilistische Handschrift.

Als I Vampiri in die italienischen Kinos kam, hielt sich der

Erfolg allerdings in Grenzen. Das Horrorgenre wurde damals von angloamerikanischen

Produktionen dominiert und der Großteil des italienischen Publikums

stand einheimischen Filmen mehr als skeptisch gegenüber. So beschloß

Riccardo Freda seine kommenden Horrorfilme unter dem englischen Pseudonym

"Robert Hampton" zu drehen; ein Trick der später auch

von anderen Regisseuren in Italien aufgegriffen wurde (so agierte z.

B. Antonio Margheriti bis in die 80er Jahre hinein als "Anthony

Dawson").

Daß Mario Bava die Produktion von I Vampiri quasi gerettet

hatte, brachte ihm offiziell keine Anerkennung. Statt dessen schien

es in den folgenden Jahren allmählich zu einer Gewohnheit zu werden,

ihn als inoffiziellen Co-Regisseur einzusetzen: So drehte er Teile von

Pietro Francisis Peplum-Epen La Fatiche di Ercole und Ercole

e la regina di Lidia, ohne dafür ein höheres Honorar zu

erhalten oder in den Credits Erwähnung zu finden. In seiner 1981

erschienenen Autobiographie Divoratori di celluloide erinnerte

sich Riccardo Freda in diesem Zusammenhang: "Andere Regisseure

riefen ihn und Mario löste jegliches Problem für sie... Dann

erzählte er mir, daß man ihn bei der Filmpremiere immer in

der hintersten Sitzreihe versteckte, damit all der Ruhm auch nur dem

Regisseur zukam. Ich erinnere mich, daß er in dem Zusammenhang

einmal einen Film Francisis erwähnte, dessen Erfolg zu mindestens

70% sein Verdienst war. Er war von der Art wie er behandelt wurde entäuscht

und so sagte ich ihm: 'Entweder du hörst auf, für diese schlechten

Regisseuren zu arbeiten, oder ich mache meine nächsten Filme ohne

dich.' Er hörte mir - wie üblich - leicht spöttisch lächelnd

zu, doch er beherzigte meinen Ratschlag. Als Francisi ihn später

für Archimede heuern wollte, lehnte Mario ab und natürlich

wurde der Film ein furchtbares Desaster."

|

|

|

|

|

1959 kam es bei dem Horrorfilm Caltiki - Il mostro immortale

erneut zu einer Zusammenarbeit zwischen Bava und Freda, der hier erstmals

als "Robert Hampton" firmierte (Bava selbst wird in den Credits

unter den englischen Pseudonymen "John Foam" und "Marie

Foam" gelistet; "Foam" [= Schaum] ist die englische Entsprechung

seines Namens). Nach nur zwei Drehtagen zerstritt Freda sich auch hier

wieder mit den Produzenten, brach seine Arbeit ab und überließ

Bava die Fertigstellung des Films - diesmal immerhin runde 70%!

Caltiki, in dessen Mittelpunkt eine alles verschlingende amorphe

Masse gleichen Namens steht, ist - ebenso wie Irvin Yeaworths im Jahr

zuvor entstandenes B-Movie The Blob - ein recht gelungener Rip

Off der erfolgreichen Hammerproduktionen The Quatermass Xperiment

(GB 1955, Regie: Val Guest) und X - The Unknown (GB 1956, Regie:

Leslie Norman). Mario Bava realisierte hier mit einfachsten Mitteln

und einem absolut lächerlichen Budget einige beeindruckende Spezialeffekte,

so bestand z. B. das titelgebende Monster aus einem Haufen von Tierinnereien,

der mit Hilfe von Stromstößen "belebt" wurde und

so zuckend in die Miniaturmodelle eindringen konnte. Für eine Szene

wurde auch ein lebensgroßes Eingeweidemonster angefertigt, das

von einem darunter hockenden Mitarbeiter der Drehcrew bewegt wurde -

ein wirklich bemitleidenswerter Mensch, denn der Film wurde im Hochsommer

gedreht und die Innereien waren alles andere als frisch.

In einem späten Interview erzählte Riccardo Freda übrigens,

daß er von vornherein den Abbruch der Dreharbeiten geplant hatte,

um seinem Freund Bava auf Umwegen endlich zu einer Anerkennung als Regisseur

zu verhelfen. Ob Freda tatsächlich nur aus diesem selbstlosen Motiv

handelte sei dahingestellt - es ist jedoch anzunehmen, daß SciFi-Horror

a la Caltiki den Regisseur herzlich wenig interessierte und es

ihn zugleich auch ärgerte, wie der ambitionslose Bava sich von

den Produzenten ausnutzen ließ.

Auch bei Caltiki - il mostro immortale wurde Bavas Regiearbeit

nicht erwähnt, nachdem er im gleichen Jahr aber auch noch für

Jacques Tourneur bei dem Historienspektakel La battaglia di Maratona

einspringen mußte, gab Galatea Film (personifiziert in dem Produzenten

Lionello Santi) ihm endlich die Chance zu einem eigenen Regiedebüt

seiner Wahl - vorausgesetzt, daß dieses nicht zu viel Geld kosten

würde.

Der inzwischen 46jährige Bava stand dieser neuen Karriere zunächst

sehr skeptisch gegenüber. "Ich wollte kein Regisseur sein",

erinnerte er sich später. "Meiner Meinung nach muß

ein Regisseur ein wirkliches Genie sein. Außerdem habe ich mich

als Kameramann wohlgefühlt und gutes Geld verdient."

Nach gründlichen Überlegungen entschied Bava sich schließlich

dafür, einen Horrorfilm zu drehen. Schon immer von den Klassikern

der russischen Literatur fasziniert, wählte er als Basis für

das Drehbuch Nikolai Gogols phantastische Erzählung Der Wij.

Das endgültige Skript hatte mit der literarischen Vorlage zwar

nur noch entfernt etwas zu tun, doch der daraus resultierende Film sollte

einer der schönsten Horrorklassiker in der Geschichte des Kinos

werden.

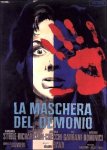

So entstand 1960 seine erste "offizielle" Regiearbeit La

maschera del demonio (der Titel war eine Anspielung auf die Hammerproduktion

The Curse of Frankenstein, die in Italien zuvor als La maschera

di Frankenstein die Kinokassen gefüllt hatte): Im Mittelpunkt

des Films steht die schöne vampirische Hexe Asa, die im 17. Jahrhundert

grausam hingerichtet wird und zwei Jahrhunderte später wieder zum

Leben erwacht, um Rache an ihren Nachfahren zu nehmen. Der in Schwarzweiß

gedrehte La maschera... zeichnet sich durch eine geradezu (alp-)traumhaft

schöne Atmosphäre und eine immens beeindruckende visuelle

Kraft aus, die sich in nur wenigen Filmen finden läßt. In

einem unnachahmlichen visuellen Stil vermengte Bava in seinem Debüt

stilistische Elemente des expressionistischen Stummfilms und der britischen

Hammer Productions mit einer schon fast barocken, sinnlichen Bildsprache.

Die charismatische Präsenz der geradezu mesmerisierend in Szene

gesetzten jungen Hauptdarstellerin Barbara Steele tat ein übriges,

um La maschera... zu einem unvergeßlichen Erlebnis zu machen.

Der Film konnte in Italien und auch international große Erfolge

verbuchen, und fand - selten für eine Genreproduktion - sogar Anerkennung

in der "seriösen" Filmkritik. 1961 erwarb die amerikanische

Produktionsfirma AIP für 100.000 $ die Verleihrechte für das

englischsprachige Ausland, wodurch für Galatea Film mit einem Schlag

die Produktionskosten ausgeglichen wurden. Dies markierte zugleich den

Beginn der Zusammenarbeit zwischen Bava und der AIP, die in den kommenden

Jahren seine Filme recht erfolgreich in den USA vermarkten sollte. Zugleich

war La maschera... auch der Auslöser einer Welle von Gothic

Horror-Produktionen, die das italienische Genrekino der 60er Jahre

prägten und wurde für Barbara Steele zum Beginn ihrer (eigentlich

ungewollten) Karriere als Diva des Horror all'italiana.

|

|

|

|

|

|

|

Unmittelbar nach seinem Regiedebüt stürzte

Mario Bava sich zunächst erst wieder in die Arbeit als Kameramann

und arbeitete für Raoul Walsh an dem Monumentalfilm Esther e

il Re mit, bei dem er in einigen Szenen auch Regie führte.

1961 inszenierte er als Co-Regisseur von Henry Levin ca. 20% des Fantasymärchens

Le meraviglie di Aladino und drehte im Anschluß - wieder

einmal "inoffiziell" - Teile von Giacomo Gentilomos Abenteuerfilm

L'ultimo dei Vikinghi. Im gleichen Jahr folgte auch Bavas zweite

eigene Regiearbeit Ercole al centro della terra. Hier hatte Bava

erstmals die Gelegenheit, in einem eigenen Projekt mit Farbfilm zu arbeiten

und so verwandelte er billige Pappkulissen in märchenhaft technicolorbunte

Mythenlandschaften, in denen der muskelbepackte Titelheld Hercules sich

gegen den finsteren König Lykus (dargestellt von Christopher Lee),

dessen untote Schergen und diverse Schattenwesen behaupten muß.

In den folgenden Jahren drehte Bava gotischen Horror, Thriller, Western,

Historienspektakel, einen Science Fiction-Film und sogar eine Erotikkomödie

- insgesamt mehr als 20 Filme zzgl. einiger Arbeiten für das italienische

Fernsehen. Unabhängig vom filmischen Umfeld war Bava immer besessen

vom sprichwörtlichen "Schein der Dinge" und von den verborgenen,

tiefschwarzen Schattenseiten des Menschen. Atmosphärische Stimmungsmalereien

und subtile, geradewegs ins Unterbewußte zielende optische Spielereien,

zwischen denen sich das Schicksal der oft von unseligen Obsessionen

und dunklen Leidenschaften zerrissenen Protagonisten erfüllte,

besaßen für ihn immer Vorrang vor einer geradlinigen Erzählweise,

wie sie z. B. dem angloamerikanischen Kino eigen war. Bava - der sich

selbst einmal augenzwinkernd als "romantischen Handwerker"

bezeichnete - war ein Allroundtalent: Von raffinierten Ausleuchtungstricks,

Kameraführung, Regiearbeit bis hin zum endgültigen Schnitt

des Films beherrschte er nahezu den kompletten filmtechnischen Arbeitsbereich

und betätigte sich auch bei seinen späteren Produktionen noch

dementsprechend vielseitig. Da die Budgets seiner Filme meist sehr niedrig

(selten mehr als 150.000 Dollar, den größten Posten nahmen

dabei oft die Gagen für die Hauptdarsteller ein) und die Zeitvorgaben

dementsprechend knapp angesetzt waren (im Schnitt drei Wochen Drehzeit)

war diese Vielseitigkeit sowie auch die sprichwörtliche Fähigkeit

"aus nichts ein Wunder zu bewirken" für ihn geradezu

lebensnotwendig. In einem Gespräch mit dem Regisseur Luigi Cozzi

erinnerte Bava sich: "Ich habe zwei große Fehler gemacht.

Erstens: Ich kann nicht für länger als zwei Minuten ernst

bleiben. Und für einen Produzenten ist jemand, der keine Brille

trägt und keinen ernsthaft-intellektuellen Gesichtsausdruck hat,

einfach kein guter Regisseur. Zweitens: Ich habe immer versucht, mit

den knappsten Budgets auszukommen. Ich meine, wenn ich für eine

bestimmte Szenen einen Ferrari Dino brauche, geben die Produzenten mir

einen Fiat 500. Ich sollte einen Wutanfall kriegen und alle so lange

anschreien, bis ich endlich kriege, was ich benötige. Doch statt

dessen zucke ich nur mit den Schultern und ändere einfach die Szene

entsprechend, das ist alles. Und das Ergebnis? Anstatt mir zu sagen

'gute Arbeit Mario, dank dir haben wir an unserem Budget gespart, du

weißt wie man mit soclhen Problemen umgeht', weißt du, was

das nächste Mal passiert? Ich verlange einen Fiat 500 und sie geben

mir ein Fahrrad!"

Nach dem Wikingerabenteuer Gli invasori folgte 1962 La ragazza

che sapeva troppo, ein von diversen Filmen Alfred Hitchcocks inspirierter,

schwarzhumoriger Kriminalfilm. La ragazza... war Mario Bavas

letzte Schwarzweiß-Arbeit und gilt zugleich als der erste Vertreter

des Giallo, jener - nach den gelben Einbänden der italienischen

Groschenromane benannten - spezifisch italienischen Form des Thrillers.

1963 entstand I tre volti della paura, ein Episodenfilm nach

Erzählungen von Guy de Maupassant, Alexei Tolstoi und Anton Tschechow.

Vom elegant inszenierten Thriller (Il telefono) über farbenprächtigen

Gothic Horror (Il Wurdalak), bis hin zum raffiniert inszenierten,

unter die Haut gehenden Psychohorror (La goccia d'acqua) führt

I tre volti... perfekt die ganze stilistische Bandbreite von Mario

Bavas Talent vor Augen. I tre volti... kann zu Bavas allerbesten

Filmen gezählt werden und besticht zugleich mit der Präsenz

des Horror-Altmeisters Boris Karloff, der in der Episode Il Wurdalak

den wohl unheimlichsten Auftritt seiner späten Jahre hatte.

Noch im gleichen Jahr folgte La frusta e il corpo, ein gotisches

Horrormelodram, das Christopher Lee und Daliah Lavi als sadomasochistisches

Haß-Liebspaar präsentiert. Ist La frusta... einerseits

allein schon wegen der für die damalige Zeit erstaunlich in Szene

gesetzten Thematik (was dem Film seinerzeit u. a. in den USA diverse

Verstümmelungen einbrachte) eine faszinierende Ausnahmeerscheinung,

so beeindruckt er andererseits mit seinen grandios photographierten

Bildern und der dräuenden gotischen Atmosphäre.

Auch Bavas nächster Film, der 1964 entstandene Thriller Sei

donne per l'assassino war wieder ein Exkurs in die Schattenseiten

der menschlichen Psyche. Im Umfeld eines römischen Haute Couture-Modesalons

treibt ein maskierter Killer sein Unwesen und ermordet nacheinander

sechs Fotomodelle. In elegant durchkompomierten Bildern kreierte Bava

hier eine ultimative Form ästhetisierter "Todeskunst",

wie sie ein rundes Jahrzehnt später auch Dario Argento inspirieren

sollte. Tödlich schön sind die Leichen in dem eleganten Ambiente

arrangiert und blutrote Symbole ersetzen das profane Kunstblut. Die

Figur des maskierten Killers - ein handschuhtragender Anonymus in schwarz

- und der den gesamten Film durchsetzende fetischistische Unterton wurden

zu archetypischen Stilmitteln des Giallo und in zahlreichen anderen

Vertretern des Genres immer wieder zitiert.

Es folgten zwei Ausflüge in Wildwestgefilde: La strada per Fort

Alamo (1964) und Ringo del Nebraska (1965). Anders als bei

vielen seiner italienischen Kollegen blieben Western jedoch eine Ausnahmeerscheinung

in Bavas Oeuvre. Die Materie an sich reizte ihn nicht sonderlich und

obwohl handwerklich solide realisiert, lassen diese Filme deutlich die

unverwechselbare Atmosphäre vermissen, die Bavas restliches Werk

kennzeichnet.

1965 drehte Mario Bava mit Terrore nello spazio seinen einzigen

Science Fiction-Film. Terrore... ist eine raffinierte stilistische

Gratwanderung zwischen Science Fiction und Horror, die mit ihren Spezialeffekten

heute zu den Klassikern des utopischen Films gezählt werden kann.

Mittels einiger - von Sandalenfilmproduktionen übriggebliebener

- Pappmachéfelsen, künstlichen Nebels und gemalter Hintergrundminiaturen

ließ Bava hier eine Planetenlandschaft entstehen, die mehr als

zwei Jahrzehnte später einigen Sequenzen in Ridley Scotts Alien

inspirieren sollte. Terrore... markiert übrigens auch den

Beginn der Zusammenarbeit zwischen Bava und seinem Sohn Lamberto, der

bei diesem Film erstmals als Regieassistent tätig war und in den

folgenden Jahren noch an zahlreichen Projekten seines Vaters mitarbeiten

sollte.

|

|

|

|

Ein Jahr darauf entstand die Agentenkomödie Le spie vengono

dal semi-freddo, ein ziemlicher Mißerfolg, der heute oftmals

als Bavas schwächster Film bezeichnet wird. Während der Dreharbeiten

starb Bavas Vater und Mentor Eugenio bei einem Verkehrsunfall, ein Verlust

der den Regisseur hart traf und gewiß nicht zum erfolgreichen

Gelingen einer Komödie beitrug. In der Folge löste die amerikanische

Verleihgesellschaft AIP, die Bavas Filme ziemlich erfolgreich in den

USA und anderen englischsprachigen Ländern vermarktet hatte, ihren

Vertrag mit ihm auf. Eigentlicher Anlaß dafür dürfte

weniger der Flop des belanglosen Le spie... gewesen sein, als

vielmehr die Tatsache, daß sich nach Ansicht der AIP Bavas Filme

der letzten Jahre mit ihrer zunehmend negativeren Weltsicht (die "klassischen"

Werte wie Familie, Moral etc. werden permanent in Frage gestellt, oft

genug sterben die "Helden" am Ende) und den unbequemen Subkontexten

der Handlung (sexuelle Obsessionen, Drogenkonsum etc.) immer weniger

für ein Massenpublikum eigneten - geschweige denn für die

Jugendvorstellungen in den USA.

Trotz dieser Niederschläge arbeitete Bava weiter und erschuf noch

im gleichen Jahr das Wikingerdrama I coltelli del vendicatore.

Im Anschluß entstand in nur 12 Tagen Drehzeit der atmosphärische

Horrorthriller Operazione Paura, in dessen Zenrtum der todbringende

Geist eines kleinen Mädchens steht. Operazione Paura ist

ein brillant ausgeleuchtetes Meisterwerk subtiler Horrorfilmkunst und

beeinflußte später sogar Regisseure wie Federico Fellini

(in der von ihm inszenierten Episode Toby Dammit in der Poe-Trilogie

Tre passi nel delirio) und David Lynch (in der letzten Episode

der TV-Serie Twin Peaks).

1967 schließlich folgte Diabolik, die Verfilmung der in

Italien sehr populären Comicserie um den gleichnamigen maskierten

Superverbrecher, die zugleich auch als eine Antwort auf die erfolgreiche

britische James Bond-Serie und André Hunebells von 1964-65

entstandene Fantomas-Trilogie betrachtet werden kann. Der von

Dino DeLaurentiis produzierte Film stellt heute mit seinem phantastischen

Design und seiner temporeichen Erzählweise einen Klassiker des

Sixties-Popart-Kinos dar und bescherte Mario Bava das größte

Budget seiner Karriere, nämlich 3 Mio. $ (von denen er allerdings

gerade einmal 400.000 $ verbrauchte). Der internationale Erfolg von

Diabolik hätte für den Regisseur zu einem Sprungbrett

für eine internationale Karriere werden können, doch ein Angebot

DeLaurentiis' eine Fortsetzung zu drehen lehnte er ab. Bava haßte

den Aufwand an Bürokratie und die Kompromisse, die die Arbeit an

Großproduktionen mit sich brachte. Zugleich verabscheute er auch

die Vorstellung Italien auf längere Zeit verlassen zu müssen,

denn die größten Möglichkeiten im Filmgeschäft

boten sich damals wie heute in den USA. Statt dessen zog er es vor,

weiter im vertrauten heimischen B-Picture-Umfeld zu agieren - eine Entscheidung,

die er später oft bereut hat.

Nachdem er 1968 für die italienische TV-Serie L'odissea

die Episode Polypheme inszeniert hatte, kehrte Bava mit dem sarkastischen

Thriller Il rosso segno della follia ins Gialloterrain zurück.

1969 folgte mit der Westernkomödie Roy Colt e Winchester Jack

sein dritter und letzter Exkurs ins ungeliebte Wildwest-Terrain. Ebenfalls

1969 drehte er Quante volte...quella notte, eine optisch elegant

verpackte, ironische Erotik-Komödie, die drei Variationen ein und

derselben Geschichte um ein verpatztes Rendezvous präsentiert.

Der von Akira Kurosawas Klassiker Rashomon inspirierte Quante

volte... stellt eine absolute Ausnahmeerscheinung in Bavas Oeuvre

dar und wird leider nach wie vor meist sträflich unterbewertet.

Ein Jahr darauf entstand der Thriller Cinque bambole per la luna

d'agosto, ein dramaturgisches Desaster, das jedoch durch Bavas elegante

optische Inszenierung gerettet wird und auch durch die (leider viel

zu kurze) Präsenz der Giallo-Ikone Edwige Fenech und Piero Umilianis

großartigen Soundtrack in Erinnerung bleibt. 1971 schließlich

folgte mit Ecologia del delitto ein weiterer Giallo, der vor

allem mit seinem sardonischen Humor überzeugt und aufgrund einiger

graphisch deutlich realisierter Mordszenen noch Jahre später Horrorregisseure

inspirieren und seltsamerweise zu einem Ruf als Splatterklassiker gelangen

sollte.

1972 wandte Bava sich ein letztes Mal dem Gothic Horror zu und

drehte mit Elke Sommer in der Hauptrolle den ebenso atmosphärischen

wie unterhaltsamen Gli orrori del castello di Norimberga. Produzent

Alfredo Leone war von dem internationalen Erfolg des Films so angetan,

daß er dem Regisseur bei der Auswahl und Realisierung seines nächsten

Projekts Lisa e il diavolo absolut freie Hand ließ. Im

Zentrum dieser kunstvoll inszenierten, romantischen Phantasie um Geisterspuk,

Nekrophilie und den Teufel befand sich abermals Elke Sommer als dämonengejagte

Scream Queen. Weitere Mitwirkende in Lisa... waren u. a. die

Grand Dame des italienischen Kinos Alida Valli und Telly Savalas

als - im wahrsten Sinn des Wortes - teuflischer Butler. Lisa...

wurde Bavas bislang ambitioniertestes und zugleich auch persönlichstes

Werk. Als der Film 1973 bei seiner Uraufführung auf den Filmfestspielen

in Cannes vom Publikum begeistert aufgenommen wurde, fühlte er

sich erstmals in seiner Karriere als Künstler bestätigt.

Auch seine nächste Arbeit ein Jahr darauf - der knochentrockene

Thriller Cani arrabbiati, eine schonungslose Parabel über

das Raubtier Mensch - lag Bava besonders am Herzen. Doch das Projekt

endete in einem Desaster: Kurz vor der endgültigen Fertigstellung

mußte der Produzent Roberto Loyola Konkurs anmelden und der Film

wurde von seinen Gläubigern konfisziert wurde. Cani arrabbiati

gelangte zu Lebzeiten Bavas nie zu einer Kinoaufführung und wurde

erst Mitte der 90er Jahre durch eine Veröffentlichung auf DVD der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Kurz danach folgte ein weiterer Tiefschlag: Ein rundes Jahr nach der

Uraufführung hatte sich immer noch kein Verleih für Lisa

e il diavolo gefunden. Potentiellen Interessenten erschien der Film

schlichtweg zu künstlerisch und abgehoben für das Massenpublikum,

und natürlich war niemand war bereit einen Flop zu riskieren. Um

nun endlich die Produktionskosten ausgleichen zu können, beschloß

Alfredo Leone den Film "publikumsorientiert" umzugestalten.

Lisa... wurde um etliche Szenen gekürzt und um einige neu

gedrehte Sequenzen "bereichert", die den Film nun in einen

The Exorcist-Abklatsch umwandelten. Das Ergebnis kam 1974 schließlich

unter dem Titel La casa dell'esorcismo in die Kinos und hatte

mit dem ursprünglichen Film kaum noch etwas zu tun. Zwar erlebte

Mario Bava den Großteil der Umbearbeitung von Lisa... mit,

hat selbst jedoch nur herzlich wenig dazu beigetragen. Zum Ende der

Neubearbeitung überwarf er sich mit Leone, der die neue Version

schließlich allein fertigstellte.

Verbittert und desillusioniert zog Mario Bava sich in den folgenden

Jahren immer mehr vom Filmgeschäft zurück.

|

|

|

|

Zusammen mit seinem Sohn Lamberto drehte er

1977 noch den Horrorfilm Schock - Transfert Suspence Hypnos.

Bei den Dreharbeiten war Mario Bava selbst jedoch nicht ständig

persönlich anwesend; überwiegend entwarf er nur Storyboards

und überließ weite Teile der eigentlichen Realisierung seinem

Sohn. Lamberto Bava erklärte später, daß sein Vater

oftmals gesundheitliche Gründe vorschob, um nicht am Set zu erscheinen

und ihm so eigene Regieerfahrungen ermöglichen zu können.

Zwar läßt Schock durchaus die visuelle Eleganz von Bavas

früheren Filmen vermissen, kann aber einen sich stetig steigernden

Spannungsaufbau und mit Daria Nicolodi (die damalige Lebensgefährtin

des Regisseurs Dario Argento) eine wirklich exzellente Hauptdarstellerin

aufweisen.

1978 drehte Bava (abermals zusammen mit Sohn Lamberto und abermals mit

Daria Nicolodi in der Hauptrolle) für die Serie Il giorno dei

diavolo der italienischen Fernsehgesellschaft RAI den knapp 60minütigen

Film La venere di Ille, eine gediegen inszenierte Geistergeschichte

nach einer literarischen Vorlage von Prosper Merimeé. La venere...

sollte seine letzte eigene Regiearbeit bleiben.

Durch Daria Nicolodi lernte Bava schließlich auch Dario Argento

kennen und gestaltete 1980 für dessen bildgewaltigen Horrorklassiker

Inferno mehrere Spezialeffekte, so u. a. eine Mondfinsternis

und den furiosen Brand eines Apartmenthauses. Wie Argento Jahre später

erklärte, führte - als er während der Dreharbeiten an

Hepatitis erkrankte - Bava sogar bei einigen Szenen Regie. Um den (zweifelsohne

verdienten) Ruhm seines Fans Argento nicht zu schmälern verzichtete

er darauf, seine Mitwirkung an Inferno namentlich in den Credits

erwähnen zu lassen.

Zuletzt arbeitete er an den Vorbereitungen zu einer Verfilmung des satirischen

Science Fiction-Romans Venus on the Half Shell , den der amerikanische

Autor Philip José Farmer unter dem Pseudonym "Kilgore Trout"

verfaßt hatte; auch hier sollte nach Bavas Wunsch wieder Daria

Nicolodi mitwirken. Doch zu den Dreharbeiten an diesem Projekt sollte

es leider nicht mehr kommen: Am 25. April 1980 starb Mario Bava im Alter

von 65 Jahren an einer Herzattacke.

Drei Tage später starb übrigens Alfred Hitchcock - ebenso

wie dieser hatte Bavas Arbeit enormen Einfluß auf den modernen

Thriller und Horrorfilm, jedoch wird der B-Picture-Magier Bava wohl

nie die allgemeine Akzeptanz und Anerkennung finden, die der Hollywoodregisseur

Hitchcock verdientermaßen hatte. Auch wenn inzwischen moderne

Regisseure wie Dario Argento, Martin Scorcese, Quentin Tarantino, Bill

Condon, Tim Burton und John Carpenter seine Filme als Inspiration nennen,

ist er der breiten Masse nach wie vor unbekannt und wird von "seriösen"

Kritikern immer noch oft genug als "Trivialregisseur" mißachtet.

Nichtsdestotrotz stieg seine Popularität bei Fans von Horrorklassikern

seit den 90er Jahren an, was nicht zuletzt auch den modernen Unterhaltungsmedien

zu verdanken ist, denn inzwischen ist - vor allem in den USA - Bavas

Werk erfreulicherweise fast komplett auf DVD oder VHS erschienen und

somit vor der Vergessenheit gerettet.

"Er verließ die Szene mit der gleichen Diskretion, mit

der er einst seine Arbeit im Filmgeschäft begann", schrieb

Riccardo Freda in seiner Autobiographie. "Er war wirklich einer

der Größten des Kinos ... Für all jene, die von Filmen

mehr Phantasie und eine Flucht aus der Realität statt einer platten

Wiedergabe des gewöhnlichen Lebens erwarten, hinterläßt

Bavas Tod - genau wie der Hitchcocks - eine Lücke, die einfach

nicht gefüllt werden kann."

Bitte beachten Sie das Copyright! Alle Texte auf dieser Website dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Autors abgedruckt oder wiederverwendet werden (dies gilt auch für Veröffentlichungen im Internet)!

Relevante externe Links:

Images

Journal: Mario Bava Biography by Tim Lucas

Italienische

Filmgeschichte: Von den Anfängen bis zum Neorealismus